- 办公专区 影视资源 音乐达人 快乐星球 棋行天下 王者无敌 修仙随缘 娱乐隧道 电玩专家 魔卡扑克 物理定律 琴音四绝

-

-

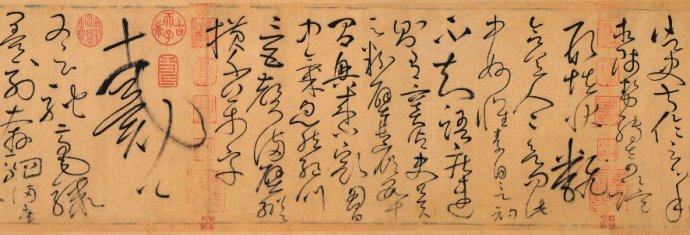

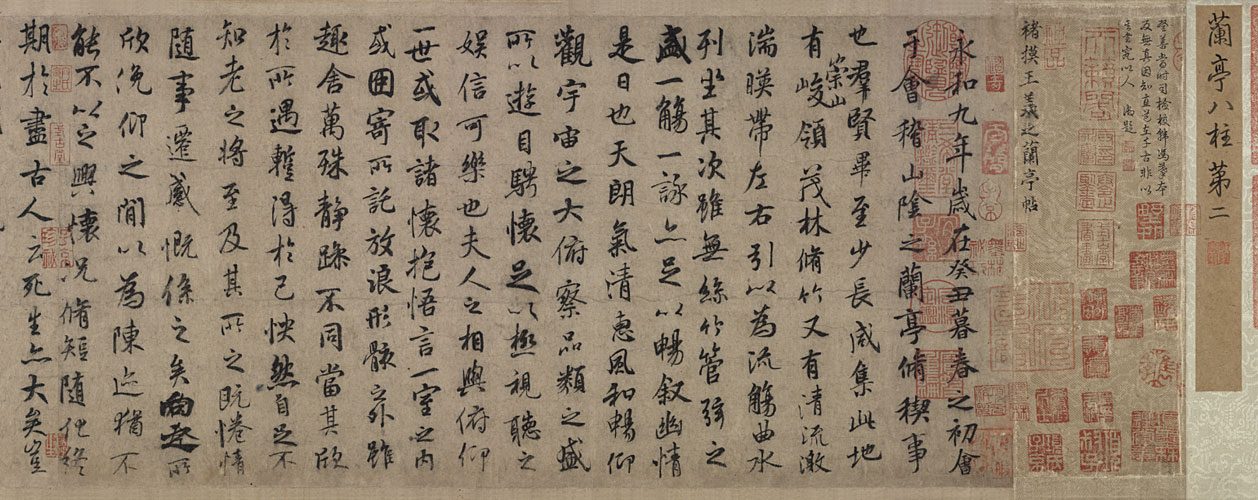

中国书法以篆书、隶书、草书、行书、楷书五大书法为首、排名不分先后,重在展示文字之美。书画讲究气韵,一气呵成,一笔到位,忌浮躁之心。遂习长久者可专志

-

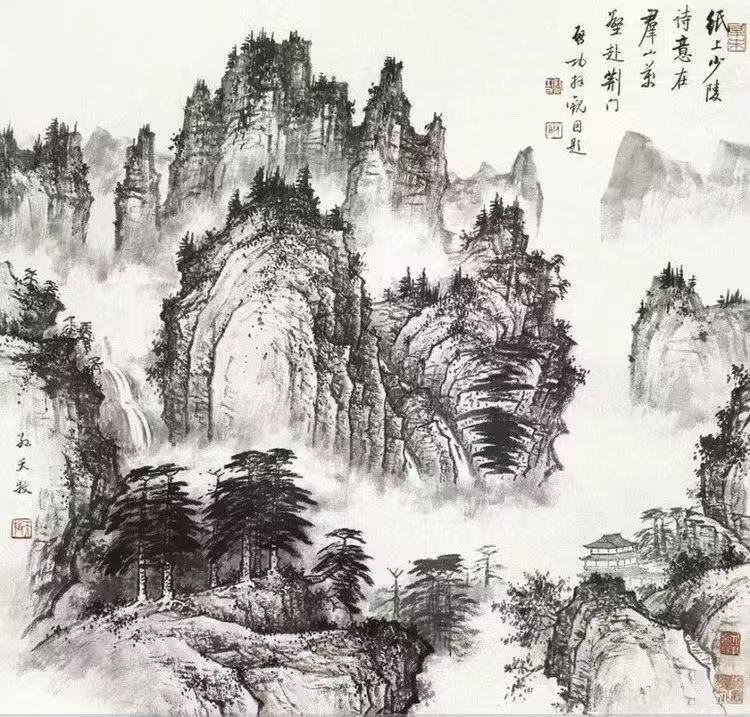

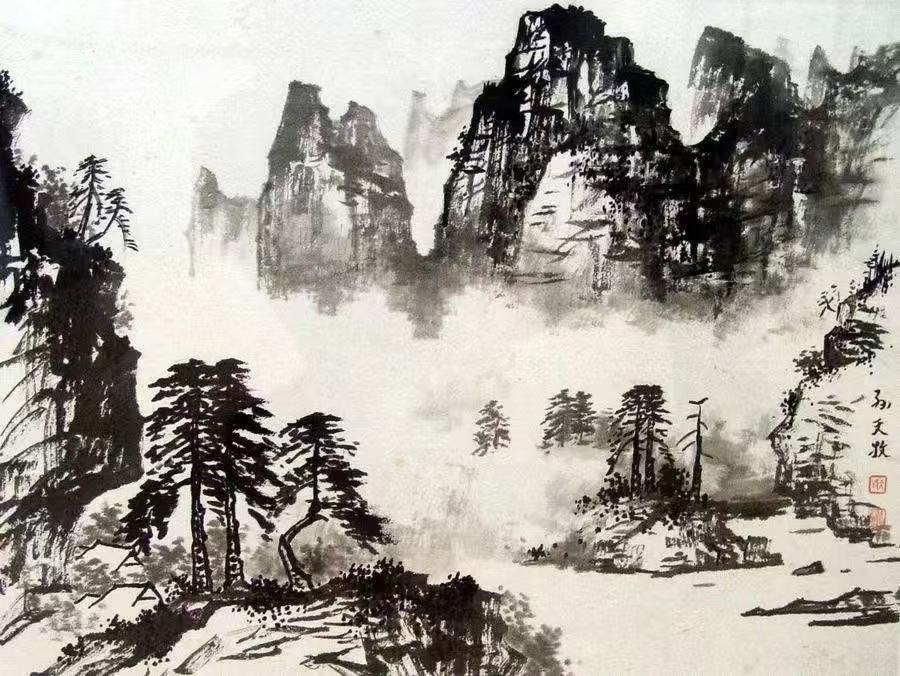

丹青画(又称水墨画)乃中国的国画,画韵之美体现着一个绘画师的水平。水墨画时而大起大落,又时而刻意求姿,每一次的落笔都值得细细品味。

-

兵法乃中国军事之法,春秋战国时期《孙子兵法》著称于世,这是中国兵家思想的实际落地,这是中国先圣留给我们的文化智慧。

-

玄学文化在中国历史悠久,影响深远。《周易》《三命通会》、《渊海子平》、《滴天髓》、《穷通宝鉴》、《子平真诠》、《朴易天下》、《地理五诀》、《玄空六法些子真决》、《三元堪舆黄金断》、《大六壬全集》、《葬书》、《疑龙经》、《相观天下》、《神峰通考》、《梅花易数》、《皇极经世》、《命理约言》、《金匮要略》、《奇门遁甲》、《道德经》、《七政四余》、《紫薇斗数》、《果老星宗》、《六壬神课》、《太乙神数》、《庄子》、《阴宅集要》、《火珠林》、《增删卜易》。这些书籍涵盖了命理、风水、玄学等多个方面,是学习中国玄学的入门和进阶读物。

-

-

-

风光题材的摄影更在乎自然风景的美,摄影师更加关注自然界的一切构成美的东西。风光题材的摄影给人一种舒适、恬静的感觉,有一种万物和谐、自然天成的美。

-

纪实摄影题材来源于生活又不脱离于生活,反映社会现实和人民最真实的生活状态。纪实摄影不必刻意追求画面构图方面的优雅,能够完美还原和展现 人民生活的真实画面即可。

-

建筑题材摄影重在展示出建筑的精妙和独特之处,外形构造、精雕细琢、风水选址等独特文化内涵让每一栋建筑熠熠生辉。

-

人物题材摄影讲求的是追求人物内心最真实的活动。一个人一生中有成百上千种感觉,如何在最恰当的时机捕获人物内心最独特的一面,是一个人物摄影师面临的最大的挑战。

-

-

点击查看武功秘籍

咏春拳,源自福建的五枚咏春迄今已有三百多年的历史。 是一门中国传统武术,是一门制止侵袭的技术,是一个积极、精简的正当防卫系统、合法使用武力的拳术。较其它中国传统武术、更专注于尽快制服对手、以此将当事人的损害降至最低。咏春拳名满天下。在传播中华武术优秀文化、推动两岸三地特别是闽台文化交流等方面都起到了一定的积极作用。

咏春拳是以“中线理论”等理论基础为内容、而颇具特色的南拳拳术,强调使用正确的观念、意识及思维方式,来导出肢体的灵活应用;其内容主要包括“小念头”“寻桥”和“标指”等,主要练习方式为双人对练的“黐手”“黐脚”等;辅助器材有贴墙沙包、三星桩等;训练器械有木人桩、刀、棍等。

咏春拳的拳术套路主要有小念头、寻桥和标指三套拳及木人桩。基本手法以三傍手为主,还有挫手、撩手、破排手、沉桥、粘打。主要步型有四平马、三字马、追马、跪马、独立步等。它是一种集内家拳法和近打于一身的拳术,要求手、腰、马、心、意、劲整体合一。强调以“心”指挥“意”,以意引导手、腰、马运动,从而形成整体合一。它立足于实战,具有招式多变、运用灵活、出拳弹性、短桥窄马、擅发寸劲的主要特点,以大闪侧、小俯仰、耕拦摊膀、黏摸荡捋、审势记牢、曲手留中为手法,以搭、截、沉、标、膀、腕指、黏、摸、熨荡、偷、漏和“二字钳羊马”的身形步法为标志。

中线理论的中线是指由人体头顶至尾闾一线,在进攻时,咏春拳要求拳手沿着自身中线向敌方中线攻击,这是敌我之间的最短距离,同等拳速,拳轨近者当然较快击中。向敌方中线攻击,对方也很难卸力,而且受力也较重。

咏春拳还有很多功法理论,如不“追手”。“追手”是指离开防守范围追着去接触对方桥手。咏春拳长于桥手相接后的感觉和反应,所以初学咏春拳的人很容易犯“追手”的错误。咏春拳要求不“冲身”,咏春攻防、马步上落和转变都要以维持重心为原则,尽量避免因失去重心而不能保持对敌的平衡状态。它还要求“守攻同期”,即当消解对方之攻击时,在可能范围内应同一时期发招攻向对手,这样将会由被动变主动而达到后发制人。

此外还有“埋跨”、“收睁”理论,要求出手或防守时一般手跨紧贴着中线平面,可抢中线以达最短距离和最重之攻击,亦可守中线以达最短距离之防守;咏春出手后(不论是攻或守),手和手臂均不再蓄力,手跨屈曲是为收跨。这样除了有利于自己同一双手能立刻再作攻击外,在防守方面能使敌方难以取我们的关节,并且守位方面亦会较紧密。

心为武,形为功。